现实意义与当代回响

《窈窕淑女》短剧剧本之所以能跨越时空引发共鸣,在于它探讨的"身份可塑性"与"自我价值"议题在当代社会依然鲜活。在社交媒体时代,人们通过修饰语言、照片甚至人生经历来塑造理想形象的现象,与伊莱莎的蜕变有着惊人的相似性。

第一幕:粗鄙与优雅的碰撞

剧本开篇以极具视觉冲击力的方式呈现了伊莱莎的原始状态——伦敦科文特花园市场中,她操着浓重的伦敦土腔,衣衫褴褛却生机勃勃地叫卖鲜花。这一场景通过生动的对白和细节描写,如"咱这花儿新鲜得跟刚摘似的"、"您给俩便士就成",瞬间将观众带入那个阶级分明的爱德华时代。

第三幕:舞会上的华丽绽放与身份迷思

剧本高潮部分是伊莱莎在大使馆舞会上的亮相。短剧对这一场景的处理极具戏剧张力——镜头在伊莱莎完美无瑕的表现与在场贵族们惊艳的表情间切换,配合她内心独白:"我现在说话像他们,走路像他们,但我到底是谁?"

第二幕:痛苦而美丽的蜕变

剧本中段聚焦伊莱莎的改造过程,这一部分在原电影基础上进行了浓缩和强化。短剧通过一系列蒙太奇式场景展现了伊莱莎学习标准发音、优雅举止的艰辛历程:含着弹珠练习发音到嘴角流血,反复练习坐姿到双腿麻木,背诵百科全书到深夜...

资深评论人观点

语言文化研究者张教授:"这部短剧剧本对语言与社会身份关系的探讨比原作更加尖锐。在全球化时代,口音和用语依然是隐形的社会分界线,剧本通过伊莱莎的蜕变过程,揭示了这一残酷现实。"

"语言不只是交流工具,更是社会阶层的通行证。" —— 语言学博士马克·汤普森

女性主义影评人李女士:"短剧赋予伊莱莎更强的自主意识,她不再是被动接受改造的对象,而是在过程中不断质疑、反抗,最终实现自我觉醒。这种处理让经典故事焕发新生。"

影视编剧刘女士:"这部短剧剧本最成功之处在于平衡了经典与现代。它既满足了老观众对原作的怀旧之情,又通过叙事创新吸引了新观众,堪称经典IP改编的典范之作。"

戏剧改编专家王导演:"剧本在保留原作精髓的同时,通过节奏调整和细节创新,完美适应了短剧形式。特别是增加的那些展示角色内心的小场景,让故事更加丰满立体。"

社会心理学博士陈先生:"伊莱莎的故事本质上是关于自我认同与社会认同的永恒命题。短剧通过现代视角重新诠释这一命题,使其对年轻观众更具启发意义——真正的淑女不在于发音是否标准,而在于是否拥有独立人格。"

希金斯教授的出场则形成了鲜明对比,他西装革履,言辞犀利,对伊莱莎的发音嗤之以鼻:"这种语言简直是对英语的亵渎!"两人的首次交锋不仅展现了性格冲突,更埋下了故事发展的伏笔——希金斯与朋友皮克林打赌能在六个月内将伊莱莎改造成公爵夫人般的淑女。

希金斯教授的角色在短剧中也得到了更立体的塑造,他表面冷酷,却在伊莱莎疲惫时悄悄调整教学进度,展现出不为人知的温柔一面。这种复杂性使得人物关系更加引人入胜。

特别值得一提的是,短剧增加了一个原创场景——伊莱莎偷偷保留的一朵干枯小花,象征着她对原始自我的眷恋。这一细节处理既丰富了角色内心世界,也为后续的身份认同危机埋下伏笔。

短剧结尾采用开放式处理,伊莱莎走出希金斯家门的背影与初登场时的卖花女形象交叠,留给观众无限遐想空间。

短剧通过现代叙事手法和节奏,使这一经典故事对当代观众更具亲和力。伊莱莎的困境——"改变自己以获得认可"与"保持真我"之间的矛盾,正是许多现代人在职场和社交场域中的真实写照。

舞会后的冲突场景被浓缩但强化,伊莱莎与希金斯关于她未来归属的激烈争执直指故事核心:"你现在把我变成了淑女,我既不属于这里,也回不去了,我该怎么办?"这一质问不仅是对希金斯的挑战,也是对阶级社会的深刻反思。

《窈窕淑女》短剧剧本:从街头卖花女到上流名媛的华丽蜕变

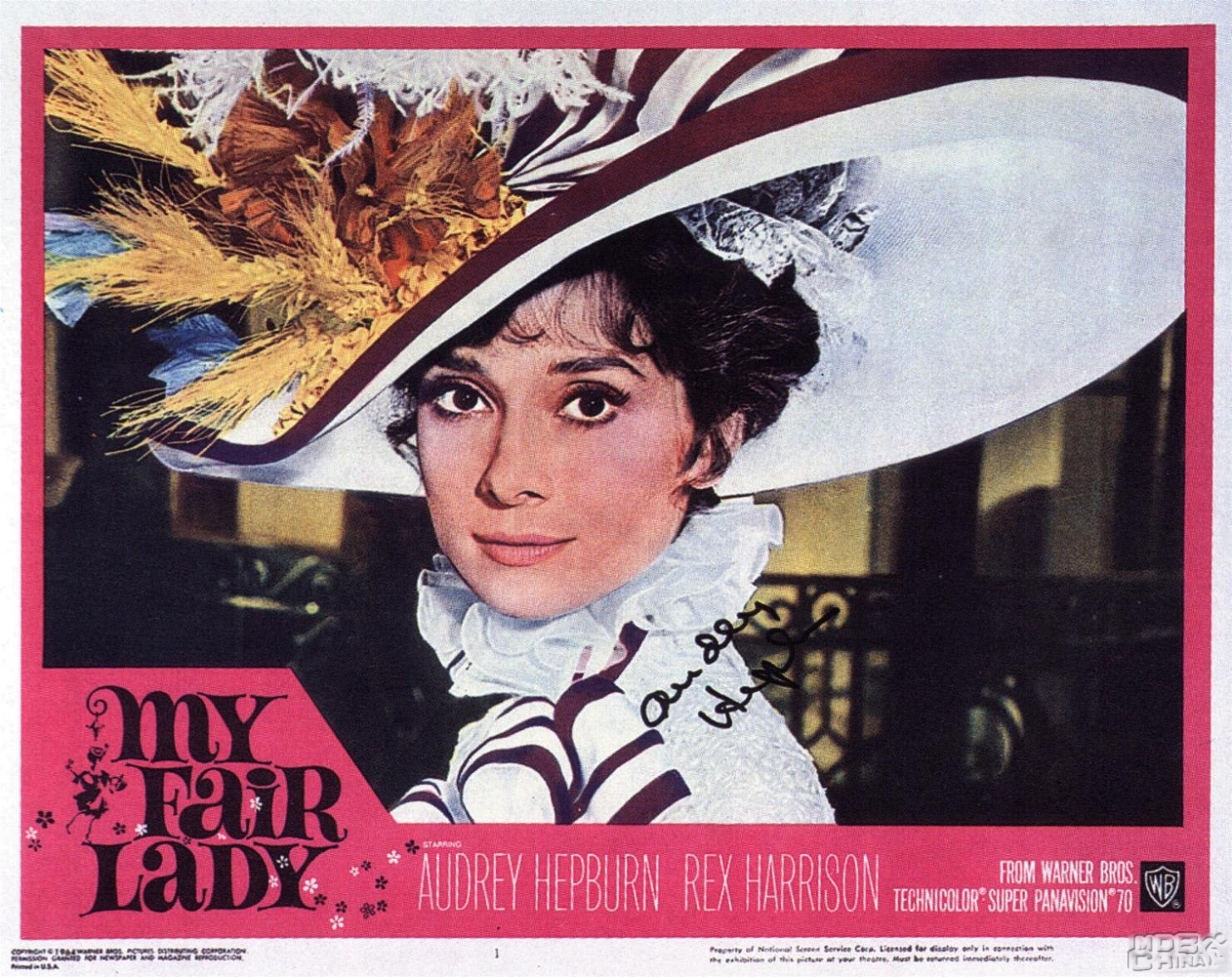

:经典IP的现代演绎

《窈窕淑女》作为改编自萧伯纳戏剧《皮格马利翁》的经典电影,讲述了一位语言学家通过改造卖花女伊莱莎的语言和举止,将她"打造"成上流社会淑女的故事。这个关于身份、阶级与自我价值的永恒命题,如今以短剧形式重新演绎,既保留了原作的精髓,又注入了当代视角。本文将深入剖析这一短剧剧本的改编亮点、角色塑造和现实意义,带您领略这部经典作品的现代魅力。

相关问答